情報デザイン専攻

Major in Information Design

情報デザインは、情報を整理・表現し、

問題を発見・解決するための方法です。

情報デザイン専攻では、情報とシステムおよび

デザインの知識を学び、社会で役立つ

実践的な情報デザイン能力を身につけます。

情報デザイン専攻

Major in Information Design

情報デザインは、情報を整理・表現し、

問題を発見・解決するための方法です。

情報デザイン専攻では、情報とシステムおよび

デザインの知識を学び、社会で役立つ

実践的な情報デザイン能力を身につけます。

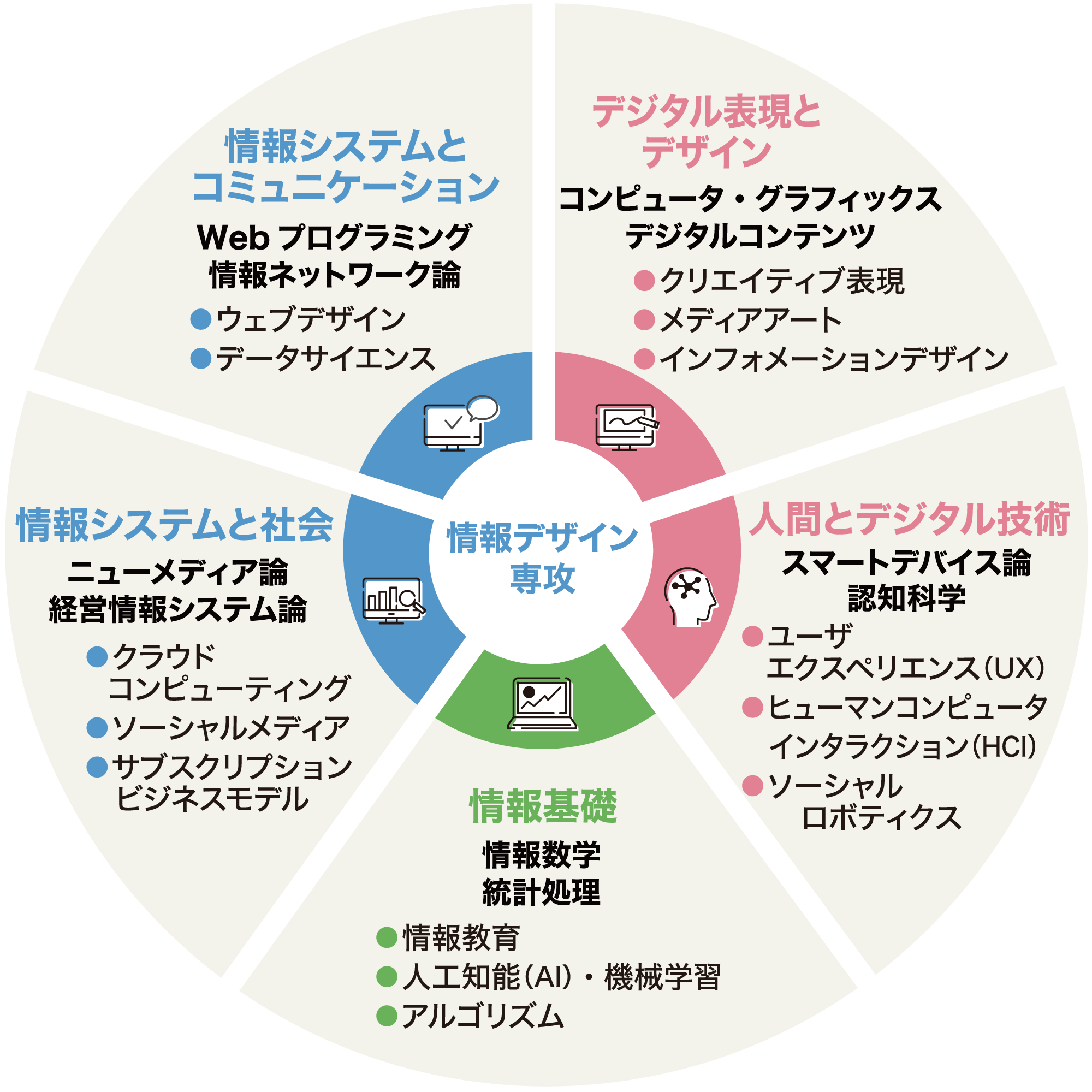

学びの特徴

情報システムとデザインを

基礎から身につけます

プログラミングやデザイン未経験でも初歩から学べるので、確実に身につけることができます。双方のしっかりとした知識に根ざした効果的な情報デザインの表現手法を学びます。

コミュニケーション重視の

情報システムを学習します

人と人とのコミュニケーションを大切にした、情報システムが学べます。利用者が求める

情報システムを設計・開発する能力を育みます。

伝わるデザインを

充実した環境で学びます

高度な制作ツールが用意された環境で、映像、音響、コンピュータ・グラフィックス、Web、アプリ、VRなど、伝わりやすいデザインの表現技術を学ぶことができます。

学びのフィールド

現代は、開発者・ユーザ双方の視点をバランスよく取り入れ、体験のデザインやカスタム化されたものづくりが求められています。本専攻では、人や社会のために情報技術を適切に利用・デザインできる人材の育成をめざしています。システム系科目では人間理解に基づいた設計・開発する力を、デザイン系科目では創造的な問題解決力や表現力を養います。情報デザインを通じて、「わかる」から「できる」へ、みなさんを導いていきます。

情報デザイン専攻のWEBサイトはこちら

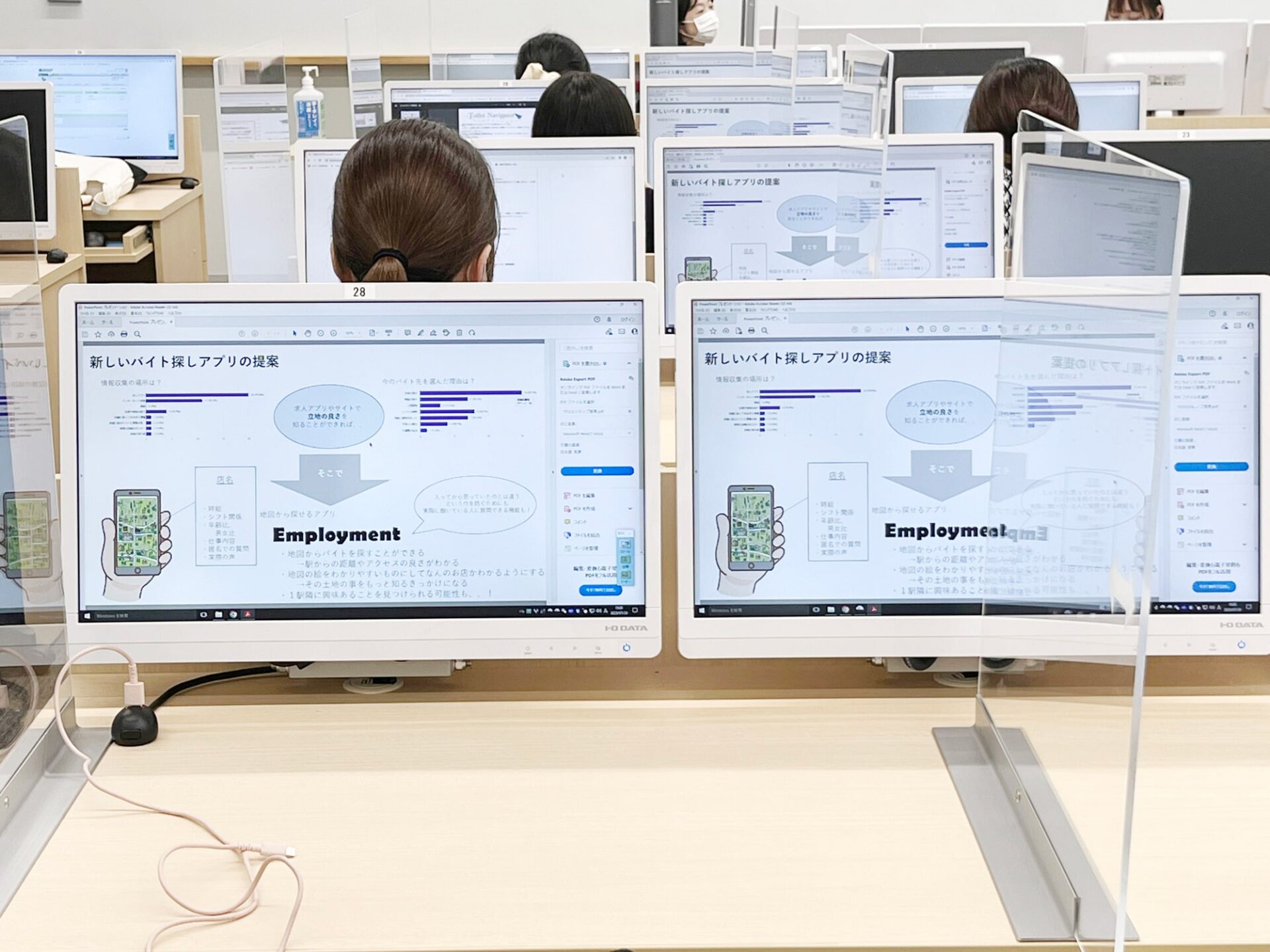

授業ピックアップ

情報デザイン専攻の特徴的な授業を3つピックアップして紹介します。

-

デザインワークの基本技術と

知識を習得することが目標 デザイン論及び演習本授業は、グラフィックデザインの演習やグラフィックソフトの習得を目的とするだけでなく、「そもそもデザインとは何か」や「どうやって感…

続きを読む

-

プログラムを言葉にしながら

コンピュータとの会話の仕方を学ぶ プログラミングの基礎コンピュータを使ってあらたな問題を解決するとき、一般的なアプリを利用するのとは異なり、まず独自に解決方法を考え、「プログラミング言…

続きを読む

-

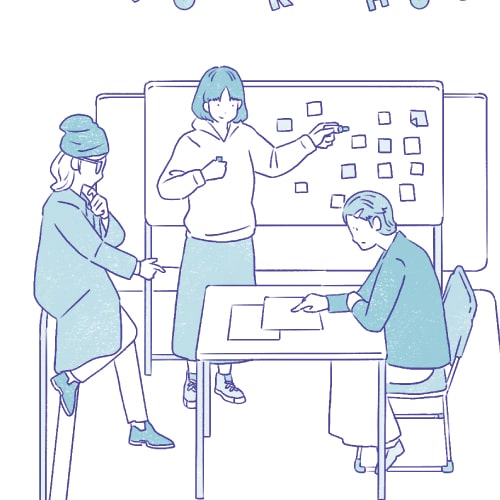

自由な発想で新しいモノを

生み出すための思考プロセス クリエイティブ思考法良いアイデアや楽しいアイデアはどうやって生まれるのでしょう。「アイデア出し」の初期段階では、論理的に物事を整理したり分析するより、…

続きを読む

ほかにもこんな授業を展開しています。

-

プログラミングの

基本的な考え方を育成プログラミング入門

-

概念と仕組み、

サービスの取り扱いを学ぶ情報ネットワーク論及び実習Ⅰ・II

-

関数・ベクトルと

行列の基礎を理解する情報基礎数学

-

AIを活用した

アプリの作り方を学ぶAIプログラミング

-

人間の認知の仕組みと

働きの不思議に迫る認知科学

-

機器の操作性を向上させる

基礎知識を学ぶインタフェースデザイン論

-

イメージした形やアニメーションを

三次元で表現コンピュータグラフィックスI・II

-

コンピュータを利用した

音のデザインを学ぶ音声・音響デザイン

-

情報発信者・表現者としての

視点を身につけるデジタルコンテンツ

教員・研究室紹介

-

磯山 直也 専任講師

Naoya ISOYAMA

コンピュータを便利に使う方法や、使いやすさ楽しさをどう実現できるかなど、人とコンピュータの関係について考え、実際にシステムを開発して研究しています。

磯山ゼミ

研究テーマ

インタラクションデザイン、エクスペリエンスデザイン、ユビキタス、ウェアラブル、エンタテインメント、ユーザインタフェース、バーチャルリアリティ、インタラクティブコ…

-

市村 哲 教授

Satoshi ICHIMURA

ゼミの研究では、モノ作りが中心で、Java、JavaScript、Python等の言語を使って生活環境を豊かにするためのソフトウェアを作ります。

市村ゼミ

研究テーマ

AI、VR、コラボレーション、Webサービス、ヒューマンインタフェース、生体情報

-

落合 友四郎 教授

Tomoshiro OCHIAI

人間関係から数理物理学、経済・金融システムまで、幅広い分野にわたって複雑なシステムを統計的手法を用いて研究しています。

落合ゼミ

研究テーマ

AI、人工知能、データマイニング、プログラミング、アプリ開発、金融、生物情報学、バイオインフォマティクス

-

小野 茂 教授

Shigeru ONO

統計的因果推論の視点から, 計量モデルと種々のデータ分析手法を使って, 社会事象を生み出す要因と因果効果について研究しています。

小野ゼミ

研究テーマ

統計的因果推論, 計量モデル, データ分析, 社会的課題

-

田中 清 教授

Kiyoshi TANAKA

新しいサービスとしてオンラインライブの参加感向上や、お年寄りや外国人にもやさしい社会のために情報弱者に向けた情報アシストを研究しています。

田中ゼミ

研究テーマ

メディア処理、デバイス連携、Web技術、サービスシステム、サービスアプリケーション、システム開発、メタバース、AI、国際標準

-

堤 江美子 教授

Emiko TSUTSUMI

ゼミでは、3次元CGなどを駆使して、プロジェクションマッピングや仮想空間など、形がないものに形を与えることに取り組んでいます。

堤ゼミ

研究テーマ

空間認識能力、VR、AR、MR、WebVR、インタラクティブ絵本、プロジェクションマッピング

-

中野 希大 准教授

Kidai NAKANO

ゼミでは、グラフィックスや映像、センサーを使ったプロダクトやメディアアート、VRやARアプリなど、作品作りを通してさまざまな表現に取り組んでいます。

中野ゼミ

研究テーマ

グラフィックデザイン、インタラクション、UI・UXデザイン、メディアアート、サウンドアート、映像、写真、デザイン思考

-

藤村 考 教授

Ko FUJIMURA

ゼミでは、実際に役に立つアプリの開発や面白いメディアアートの制作を行いながら、楽しんでプログラミングのスキルを高めることを目指しています。

藤村ゼミ

研究テーマ

AI、IoT、トークン、NFT、メディアアート、web3、OpenAI、ChatGPT

-

宮崎 美智子 准教授

Michiko MIYAZAKI

乳幼児の自己認識の発達をメインテーマに研究しています。ゼミでは、人の情報処理・認知のしくみとなりたちの追究、乳幼児の社会性発達について考えています。

宮崎ゼミ

研究テーマ

赤ちゃん、子ども、発達、心理、自己、ゲーミフィケーション、視線計測

-

安本 匡佑 教授

Masasuke YASUMOTO

最新技術を駆使したメディアアート、インタラクティブコンテンツや映像などの制作、新たな表現を実現するための研究開発などに幅広く取り組んでいます。

安本ゼミ

研究テーマ

メディアアート、インタラクティブコンテンツ、xR、AI

大学総合案内

大学総合案内 社会生活情報学専攻パンフレット

社会生活情報学専攻パンフレット 環境情報学専攻パンフレット

環境情報学専攻パンフレット 情報デザイン専攻パンフレット

情報デザイン専攻パンフレット