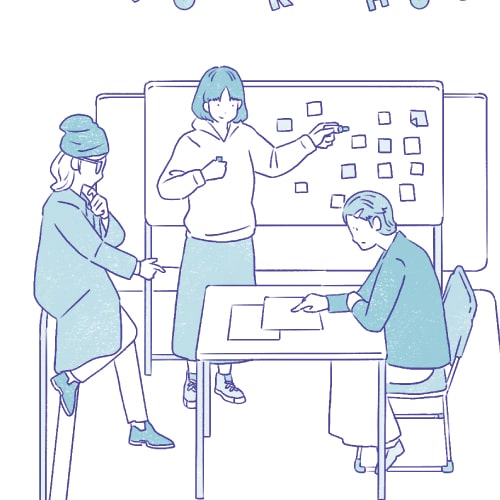

研究方法や学びのスタイル

実験・観察・観測

環境情報学専攻

-

四ノ宮 美保 教授

Miho SHINOMIYA

環境中の化学物質の濃度と有害性から「化学物質の環境リスク」を評価する研究をしています。目に見えないリスクを可視化して分かり易く伝える方法を考えます。

四ノ宮ゼミ

研究テーマ

化学物質、健康影響、環境リスク、環境保全、モニタリング、可視化

-

下井倉 ともみ 准教授

Tomomi SHIMOIKURA

さまざまな望遠鏡を用いて恒星の誕生と形成過程について研究しています。また、宇宙や科学をわかりやすく伝えるための手法も研究しています。

下井倉ゼミ

研究テーマ

地球環境、宇宙、データ解析、科学、機械学習、AI、プログラミング、太陽系、星形成、銀河系

-

白澤 多一 教授

Taichi SHIRASAWA

「風」をキーワードに、都市の風環境や室内環境を研究しています。ゼミでは、建築の基本を学びながら、省資源・省エネの視点で自然に配慮した暮らしを考えます。

白澤ゼミ

研究テーマ

都市環境、室内環境、風環境、ヒートアイランド、熱環境、換気

-

鈴木 優志 准教授

Masashi SUZUKI

食用油や洗剤、マイクロプラスチックなど生活排水由来汚染物質が植物の成長に与える影響を考え、生活排水の水質改善のためにどうしたらよいかを研究しています。

鈴木ゼミ

研究テーマ

生活排水、水質汚染、土壌汚染、食用油、洗剤、マイクロプラスチック、植物

-

細谷 夏実 教授

Natsumi HOSOYA

海の生きものについて研究をしています。海辺のフィールドワーク、マイクロプラスチックに関する実験や、子どもたちへの海洋教育など様々な活動を行っています。

細谷ゼミ

研究テーマ

海、海洋生物、マイクロプラスチック、能登、ウニ、ヒトデ、ゾウリムシ、プラナリア、クマムシ、農薬、食品添加物

情報デザイン専攻

-

磯山 直也 専任講師

Naoya ISOYAMA

コンピュータを便利に使う方法や、使いやすさ楽しさをどう実現できるかなど、人とコンピュータの関係について考え、実際にシステムを開発して研究しています。

磯山ゼミ

研究テーマ

インタラクションデザイン、エクスペリエンスデザイン、ユビキタス、ウェアラブル、エンタテインメント、ユーザインタフェース、バーチャルリアリティ、インタラクティブコ…

-

落合 友四郎 教授

Tomoshiro OCHIAI

人間関係から数理物理学、経済・金融システムまで、幅広い分野にわたって複雑なシステムを統計的手法を用いて研究しています。

落合ゼミ

研究テーマ

AI、人工知能、データマイニング、プログラミング、アプリ開発、金融、生物情報学、バイオインフォマティクス

-

堤 江美子 教授

Emiko TSUTSUMI

ゼミでは、3次元CGなどを駆使して、プロジェクションマッピングや仮想空間など、形がないものに形を与えることに取り組んでいます。

堤ゼミ

研究テーマ

空間認識能力、VR、AR、MR、WebVR、インタラクティブ絵本、プロジェクションマッピング

-

宮崎 美智子 准教授

Michiko MIYAZAKI

乳幼児の自己認識の発達をメインテーマに研究しています。ゼミでは、人の情報処理・認知のしくみとなりたちの追究、乳幼児の社会性発達について考えています。

宮崎ゼミ

研究テーマ

赤ちゃん、子ども、発達、心理、自己、ゲーミフィケーション、視線計測

-

田中 清 教授

Kiyoshi TANAKA

新しいサービスとしてオンラインライブの参加感向上や、お年寄りや外国人にもやさしい社会のために情報弱者に向けた情報アシストを研究しています。

田中ゼミ

研究テーマ

メディア処理、デバイス連携、Web技術、サービスシステム、サービスアプリケーション、システム開発、メタバース、AI、国際標準

大学総合案内

大学総合案内 社会生活情報学専攻パンフレット

社会生活情報学専攻パンフレット 環境情報学専攻パンフレット

環境情報学専攻パンフレット 情報デザイン専攻パンフレット

情報デザイン専攻パンフレット