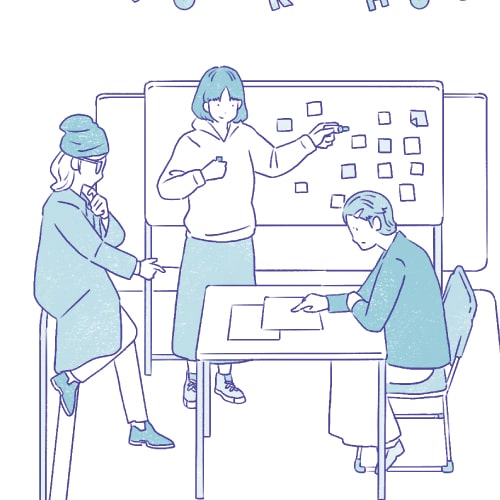

研究方法や学びのスタイル

ディスカッション

社会生活情報学専攻

-

杉山 昂平 専任講師

Kouhei SUGIYAMA

趣味や衣食住についての知識や経験がメディアを通して伝達・共有されることに注目し、私生活がいかに社会的に形づくられるのかを研究しています。

杉山ゼミ

研究テーマ

ライフスタイルメディア、シリアスレジャー、インフォーマル学習

-

谷本 雅之 教授

Masayuki TANIMOTO

日本の経済社会の成り立ちを、世帯・家族の在り方や、それを取り巻く経済社会の構造との関連に焦点を当てて、歴史的な視点から研究しています。

谷本ゼミ

研究テーマ

比較経済史、世帯経済論、産業と労働、ジェンダー史

-

笹島 秀晃 教授

Hideaki SASAJIMA

アート、音楽、サブカルチャーなど、多様な文化を生み出す都市や地域における社会的メカニズムについて研究しています。

笹島ゼミ

研究テーマ

都市、文化生産、制度、アート・プロジェクト

-

桑島 由芙 准教授

Yufu KUWASHIMA

消費者が購買行動を行う際に、自分の周りのネットワークからどのような影響を受け、企業の環境に対する姿勢をどの程度気にしているのかについて研究しています。

桑島ゼミ

研究テーマ

マーケティング、ブランド、消費者行動

-

松本 早野香 准教授

Sayaka MATSUMOTO

聴覚障害者などのコミュニケーションを支援するアプリなど、何らかの困りごとがあるコミュニティに対して調査をし、ウェブメディアでその解決をめざします。

松本ゼミ

研究テーマ

インターネット、SNS、コミュニケーション、地域メディア、アンケート、インタビュー、コンテンツ・アナリシス

-

山田 幸三 教授

Kozo YAMADA

伝統工芸品産地のビジネスシステム、企業の新事業開発の戦略と組織について研究しています。私達の生活に関わりのある企業の創業や経営について理解を深めます。

山田ゼミ

研究テーマ

ビジネス、アントレプレナーシップ、経営戦略

-

池田 緑 准教授

Midori IKEDA

人々が社会の中で配置されている権力関係を明らかにする研究を行っています。ゼミでは、社会学、ジェンダー論や権力論の基礎文献から学びます。

池田ゼミ

研究テーマ

ジェンダー、家族、セクシュアリティ、権力、社会階層、文化資本、女性の労働問題、インターセクショナリティ、ポジショナリティ、など

-

佐藤 信吾 専任講師

Shingo SATO

人々が日常的にメディアを使って何をしているのか(メディア実践)、メディアを通じてどんな経験をしているか(メディア経験)に着目して研究しています。

佐藤ゼミ

研究テーマ

ニュース、SNS、ジャーナリズム、平成史、質的社会調査、近代化

-

山崎 志郎 教授

Shiro YAMAZAKI

現代日本経済について、歴史的経緯や国際比較などを踏まえて、産業の発展(衰退)、財政・金融問題、労働・福祉問題、日本企業の特徴などについて学びます。

山崎ゼミ

研究テーマ

産業構造論、産業政策、金融政策、福祉政策、労働問題

-

荒川 潔 教授

Kiyoshi ARAKAWA

消費行動や人間関係などの私たちの身近な選択や行動が、心理的要因にどのように影響されるのか経済学に心理学を取り入れた行動経済学の理論を基礎から学びます。

荒川ゼミ

研究テーマ

行動経済学、消費者行動、マーケティング

環境情報学専攻

-

氷見 英子 教授

Eiko HIMI

様々な地域の特産食材や特産加工品から、その地域の土壌、気候、地形、農業技術について掘り下げ、さらに伝統、歴史、文化について考えます。

氷見ゼミ

研究テーマ

地域特産品、地域特産加工品、伝統野菜、郷土料理、エッセンシャルオイル、精油、地域振興

-

生田 尚志 専任講師

Hisashi IKUTA

建築などの物理的環境と人の行動の関係性や、まちづくりの活動を対象とした調査・研究あるいは設計を行い、よりよい環境のデザインを考えています。

生田ゼミ

研究テーマ

環境デザイン、まちづくり、場づくり、公共空間

-

黒沼 吉弘 教授

Yoshihiro KURONUMA

持続可能な社会をつくるために、自然と社会の関わりについて、経済や法律といった社会科学の視点で考えていきます。特に海洋生物や観光資源を専門にしています。

黒沼ゼミ

研究テーマ

自然環境と社会環境の両立、持続可能な〇〇〇〇、SDGsとそのターゲット、先進国・政府・企業・消費者の社会的責任、資源循環の経済など

-

四ノ宮 美保 教授

Miho SHINOMIYA

環境中の化学物質の濃度と有害性から「化学物質の環境リスク」を評価する研究をしています。目に見えないリスクを可視化して分かり易く伝える方法を考えます。

四ノ宮ゼミ

研究テーマ

化学物質、健康影響、環境リスク、環境保全、モニタリング、可視化

-

下井倉 ともみ 准教授

Tomomi SHIMOIKURA

さまざまな望遠鏡を用いて恒星の誕生と形成過程について研究しています。また、宇宙や科学をわかりやすく伝えるための手法も研究しています。

下井倉ゼミ

研究テーマ

地球環境、宇宙、データ解析、科学、機械学習、AI、プログラミング、太陽系、星形成、銀河系

-

鈴木 優志 准教授

Masashi SUZUKI

食用油や洗剤、マイクロプラスチックなど生活排水由来汚染物質が植物の成長に与える影響を考え、生活排水の水質改善のためにどうしたらよいかを研究しています。

鈴木ゼミ

研究テーマ

生活排水、水質汚染、土壌汚染、食用油、洗剤、マイクロプラスチック、植物

-

細谷 夏実 教授

Natsumi HOSOYA

海の生きものについて研究をしています。海辺のフィールドワーク、マイクロプラスチックに関する実験や、子どもたちへの海洋教育など様々な活動を行っています。

細谷ゼミ

研究テーマ

海、海洋生物、マイクロプラスチック、能登、ウニ、ヒトデ、ゾウリムシ、プラナリア、クマムシ、農薬、食品添加物

-

松本 暢子 教授

Nobuko MATSUMOTO

郊外の住宅地の住環境の変化や、居住者の住まいのニーズを把握するために、アンケートやインタビュー調査を行うなど、積極的に地域住民と交流をしています。

松本ゼミ

研究テーマ

住まい、まちづくり、ハウジング、住宅政策、ライフスタイル、地域活性化

-

木村 ひとみ 准教授

Hitomi KIMURA

環境問題について、世界がどのような制度や政策のもとに取り組んでいるか、企業のビジネスやCSRの取り組みなど、法律、政策や経営の観点から研究しています。

木村ゼミ

研究テーマ

地球環境問題、気候変動、パリ協定、プラスチック条約、生物多様性、世界遺産、SDGs・ESG、食品ロス、リサイクル、再生可能エネルギー、企業の環境経営

-

大橋 寿美子 教授

Sumiko OHASHI

「日本人の共生意識に基づいた子育て・子育ちのための共生型集住に関する研究」を行っています。ゼミでは「人と人、人と自然とが共生する住環境」を考えます。

大橋ゼミ

研究テーマ

住宅、住まい方、共生型の住まい、環境共生住宅、コレクティブハウス、シェアハウス、居場所、公園、図書館、サードプレイス

情報デザイン専攻

-

安本 匡佑 教授

Masasuke YASUMOTO

最新技術を駆使したメディアアート、インタラクティブコンテンツや映像などの制作、新たな表現を実現するための研究開発などに幅広く取り組んでいます。

安本ゼミ

研究テーマ

メディアアート、インタラクティブコンテンツ、xR、AI

-

中野 希大 准教授

Kidai NAKANO

ゼミでは、グラフィックスや映像、センサーを使ったプロダクトやメディアアート、VRやARアプリなど、作品作りを通してさまざまな表現に取り組んでいます。

中野ゼミ

研究テーマ

グラフィックデザイン、インタラクション、UI・UXデザイン、メディアアート、サウンドアート、映像、写真、デザイン思考

-

磯山 直也 専任講師

Naoya ISOYAMA

コンピュータを便利に使う方法や、使いやすさ楽しさをどう実現できるかなど、人とコンピュータの関係について考え、実際にシステムを開発して研究しています。

磯山ゼミ

研究テーマ

インタラクションデザイン、エクスペリエンスデザイン、ユビキタス、ウェアラブル、エンタテインメント、ユーザインタフェース、バーチャルリアリティ、インタラクティブコ…

-

落合 友四郎 教授

Tomoshiro OCHIAI

人間関係から数理物理学、経済・金融システムまで、幅広い分野にわたって複雑なシステムを統計的手法を用いて研究しています。

落合ゼミ

研究テーマ

AI、人工知能、データマイニング、プログラミング、アプリ開発、金融、生物情報学、バイオインフォマティクス

-

小野 茂 教授

Shigeru ONO

統計的因果推論の視点から, 計量モデルと種々のデータ分析手法を使って, 社会事象を生み出す要因と因果効果について研究しています。

小野ゼミ

研究テーマ

統計的因果推論, 計量モデル, データ分析, 社会的課題

-

堤 江美子 教授

Emiko TSUTSUMI

ゼミでは、3次元CGなどを駆使して、プロジェクションマッピングや仮想空間など、形がないものに形を与えることに取り組んでいます。

堤ゼミ

研究テーマ

空間認識能力、VR、AR、MR、WebVR、インタラクティブ絵本、プロジェクションマッピング

-

藤村 考 教授

Ko FUJIMURA

ゼミでは、実際に役に立つアプリの開発や面白いメディアアートの制作を行いながら、楽しんでプログラミングのスキルを高めることを目指しています。

藤村ゼミ

研究テーマ

AI、IoT、トークン、NFT、メディアアート、web3、OpenAI、ChatGPT

-

宮崎 美智子 准教授

Michiko MIYAZAKI

乳幼児の自己認識の発達をメインテーマに研究しています。ゼミでは、人の情報処理・認知のしくみとなりたちの追究、乳幼児の社会性発達について考えています。

宮崎ゼミ

研究テーマ

赤ちゃん、子ども、発達、心理、自己、ゲーミフィケーション、視線計測

-

市村 哲 教授

Satoshi ICHIMURA

ゼミの研究では、モノ作りが中心で、Java、JavaScript、Python等の言語を使って生活環境を豊かにするためのソフトウェアを作ります。

市村ゼミ

研究テーマ

AI、VR、コラボレーション、Webサービス、ヒューマンインタフェース、生体情報

-

田中 清 教授

Kiyoshi TANAKA

新しいサービスとしてオンラインライブの参加感向上や、お年寄りや外国人にもやさしい社会のために情報弱者に向けた情報アシストを研究しています。

田中ゼミ

研究テーマ

メディア処理、デバイス連携、Web技術、サービスシステム、サービスアプリケーション、システム開発、メタバース、AI、国際標準

大学総合案内

大学総合案内 社会生活情報学専攻パンフレット

社会生活情報学専攻パンフレット 環境情報学専攻パンフレット

環境情報学専攻パンフレット 情報デザイン専攻パンフレット

情報デザイン専攻パンフレット